Siang lambat laun telah menjadi malam

Dan kini telah gelas ketiga

Jam sembilan malam aku pulang

Pestapora 2025, sebuah festival musik ternama di Jakarta, harus tetap berjalan meskipun gema demonstrasi besar-besaran–dari masyarakat yang muak dengan polah dan kebijakan pemerintah–masih terasa. Panitia mengubah rundown acara demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, yakni dari pukul 9 pagi hingga 9 malam.

Maka, buat saya dan mungkin beberapa orang lainnya, nukilan lirik lagu “Konservatif” dari The Adams terasa nyata: jam sembilan malam aku pulang.

Apakah hanya itu yang membedakan Pestapora 2025 dengan yang sebelum-sebelumnya? Tidak. Teman-teman sekalian juga pasti sudah mengetahuinya. Pada hari pertama Pestapora 2025, banyak yang baru mengetahui, baik penonton maupun penampil, bahwa perusahaan tambang PT Freeport Indonesia turut berpartisipasi sebagai sponsor acara.

Freeport & Hijau-Pink

Banyak musisi yang mundur begitu mengetahui keterlibatan PT Freeport Indonesia sebagai sponsor Pestapora 2025. Sukatani, Efek Rumah Kaca, The Jeblogs, Rekah, Kelelawar Malam, Navicula, dan Negatifa adalah sederet nama yang membatalkan penampilan mereka. Alasannya? Mungkin, karena rekam jejak Freeport Indonesia tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan etika lingkungan. Beberapa dari mereka lantas menggelar panggung mandiri secara intim, sebuah cerminan bahwa musik dan nilai akan selalu punya tempat berkesan bagi yang mau memperjuangkannya–meskipun rasa kecewa mustahil dielakkan.

Sementara itu, ada pula sederet penampil yang lanjut bermain dengan komitmen bersuara. Kunto Aji tetap memilih tampil, seluruh fee yang didapat disumbangkan pada Music Declares Emergency Indonesia, sebuah kolektif yang terdiri dari seniman, profesional dan individu industri musik, serta organisasi yang berkomitmen untuk melindungi kehidupan di bumi. Mas Kun juga menjadikan panggungnya sebagai wadah untuk menyuarakan isu krisis iklim.

Kemudian, Barasuara, juga memutuskan untuk manggung dan berdonasi ke Music Declares Emergency Indonesia. Dalam postingan mereka di Instagram, tertulis “Kami akan membawa pesan kekecewaan, kemarahan, dan aspirasi ini langsung di atas panggung, karena bagi kami panggung adalah ruang protes yang sangat kuat untuk bersuara.”

The Adams x FSTVLST punya cara sendiri. Kedua band ini harusnya berkolaborasi menyanyikan lagu-lagu mereka. Namun, malam itu, panggung berpindah ke area penonton, disulap menjadi arena diskusi untuk menyampaikan uneg-uneg mereka terkait keterlibatan Freeport di Pestapora 2025.

Kemudian, Bottlesmoker memilih untuk tidak berpesta di Pestapora. Mereka berdiri bersama penonton dan memberikan panggung untuk tanaman berbicara.

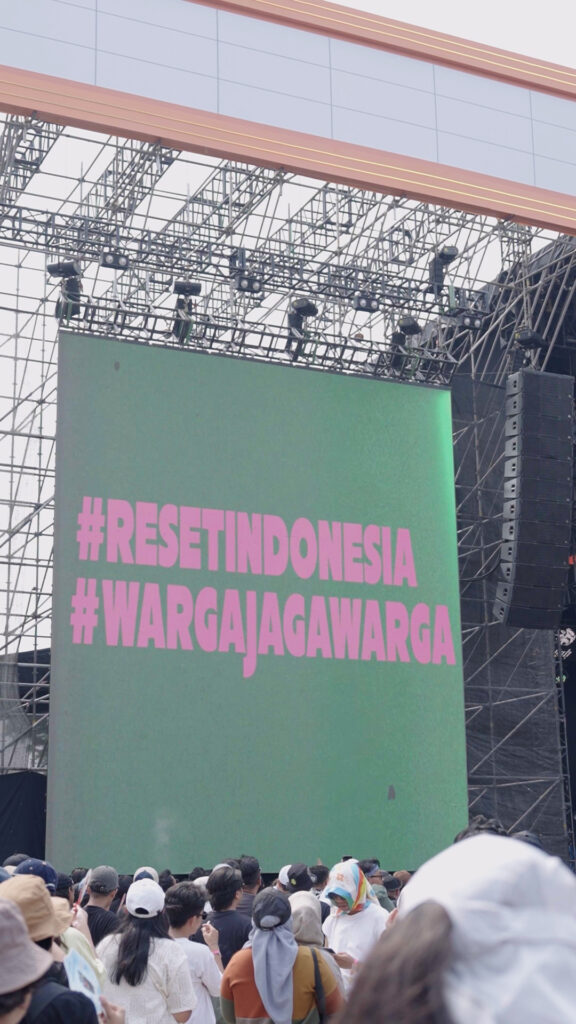

Bukan cuma musisi yang menunjukkan sikap. Yang disuarakan tidak terbatas pula pada isu eksploitasi oleh Freeport terhadap kehidupan di Papua. Pengunjung yang hadir pun mewarnai Pestapora dengan Hijau dan Pink, sebuah simbol yang berkaitan dengan demonstrasi tuntutan rakyat beberapa hari sebelumnya.

Merawat Ingatan dengan Aktivisme Musik

Respons musisi–baik yang mundur maupun melanjutkan penampilan–serta tanggapan pelaku industri musik dan netizen mengarah pada satu upaya: merawat ingatan. Selain terus menyerukan dan menagih tuntutan yang belum kita menangkan kemarin, jangan lupakan kerusakan alam dan berbagai pelanggaran hak manusia di Papua.

Sejarah Freeport di Indonesia sangat panjang, berbelit dan problematik pula. Berdasarkan tim riset Tirto, perjalanannya bisa dirangkum seperti ini: 1936, geolog asal Belanda bernama Jean Jacques Dozy melakukan perjalanan ke puncak Jaya Wijaya dan menemukan Gunung Tembaga; 1959, temuan Dozy terdengar oleh geolog Freeport bernama Forbes Wilson. Dia berangkat ke Papua; 1960, Wilson merasa menemukan harta karun, analis Freeport menganggap penambangan gunung itu akan menghasilkan keuntungan, namun Soekarno menolak keras; 1965–1967, kekuasaan beralih ke tangan Soeharto, Kontrak Karya dengan Freeport ditandatangani pada 1967; 1970-an, pemerintah negosiasi pembagian saham dengan Freeport. Pejabat bolak-balik ke New York.

“Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli dari suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungme sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Grasberg dianggap suci. Puncak Grasberg dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amungme sangat menghormati kawasan keramat itu,” tulis Martin Sitompul (2018) dalam “Papua di Tangan Soeharto”.

Bentang alam Gunung Grasberg terdampak menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Danau Wanagon yang dinilai suci oleh masyarakat Amungme ikut hancur karena limbah beracun. Bagi masyarakat Amungme, Freeport adalah pencuri. Maka pada 1977, protes terjadi. Soeharto lantas mengerahkan ABRI untuk mengamankan situasi. Artinya, korban berjatuhan.

Kalau ditelusuri hingga tahun 2000-an bahkan saat ini, masih banyak jejak kelam Freeport yang bisa kita temukan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga eksploitasi buruh. Memang, beberapa laporan juga menulis tentang upaya Freeport dalam menyejahterakan penduduk sekitar. Namun, selama masih ada yang tertindas, berarti hak hidup manusia masih terancam.

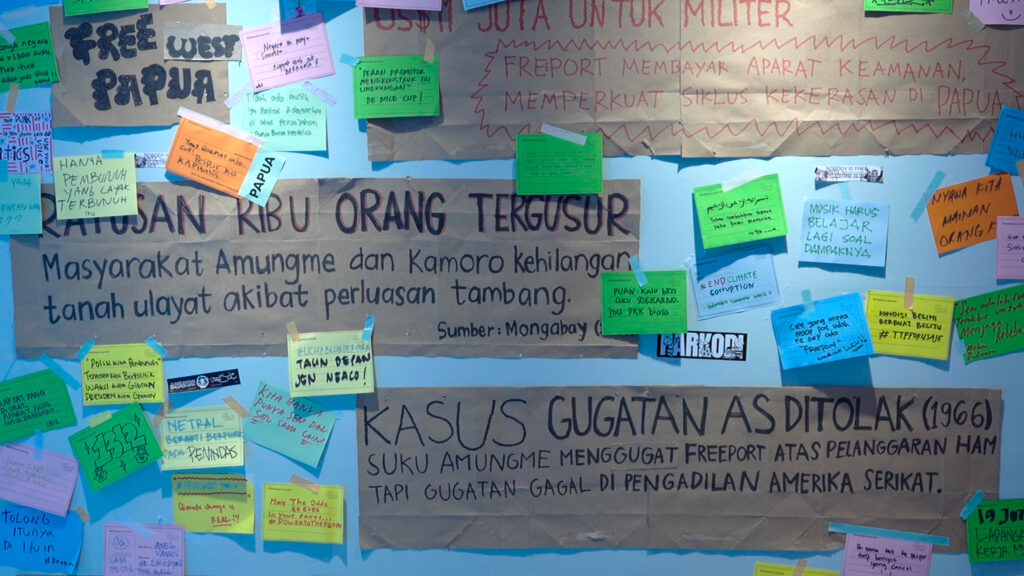

Papan mading di booth Whiteboard Journal.

Musisi mundur dari festival atau konser bukanlah hal yang baru. Lebih dari 100 seniman mengundurkan diri dari festival musik The Great Escape, Brighton, 2024 karena keterlibatan Bank Barclays–perusahaan yang dikritik karena terafiliasi dengan perusahaan Israel–sebagai sponsor. Boikot berhasil. The Great Escape mendepak Bank Barclays.

Saya melihat bagaimana berkesenian adalah laku politis; bahwa sikap kita adalah bentuk keberpihakan. Di Pestapora 2025, panitia meminta maaf dan menendang Freeport dari daftar sponsor, musisi memilih mundur karena tidak sejalan dengan acara yang didanai perusahaan tertentu, musisi lanjut bermain dengan menjadikan panggung sebagai mikrofon orasi dan menyalurkan dana untuk lembaga kemanusiaan serta lingkungan.

Apakah ada musisi yang batal tampil karena mengikuti desakan sosial? Mungkin ada. Semoga ini tidak berhenti sebagai usaha menyelamatkan citra diri, melainkan menjadi pintu kecil untuk mereka menyadari peran seni dalam kemungkinan-kemungkinan hidup yang lebih baik, bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan demi dampak yang lebih luas.

Apakah ada musisi yang memang batal tampil karena prinsip? Ada, saya tidak menyangsikannya. Tapi beberapa orang malah menghujat mereka dengan label idealis, bahkan tidak profesional. Kalau netizen berniat menyinggung hati mereka dengan embel-embel jangan diajak lagi tahun depan, band kecil kok sok idealis, percayalah, tidak ada gunanya. Dalam jerat kapitalisme dan industri berbasis algoritma, banyak hal yang lebih penting dari popularitas.

Jam 9 malam saya pulang, bersama beberapa pengunjung lainnya. Sepertinya bukan saya seorang yang merasa bahwa ruang seni yang transparan dan berpegangan pada nilai-nilai baik selalu pantas diperjuangkan, betapa pun terjal dan berliku jalannya.