Ditinjau oleh Noori Lukman P., M.Psi., Psikolog

(Educational Psychologist, Psikolog Associate Santosha)

Dua orang yang saya kenal memiliki gangguan kesehatan mental. Mereka menjalankan terapi dan konseling dengan psikolog serta psikiater. Tapi di luar itu, keduanya yang berbeda agama juga mengikuti ritual keagamaannya masing-masing: rukiah serta eksorsisme.

Mereka bilang, ada perasaan yang lebih lega ketika dirukiah dan dieksorsisme.

Agama dan kesehatan mental masih menjadi topik yang sensitif untuk dibicarakan, meskipun dari penglihatan saya diskusinya sudah lebih dewasa dibanding sebelumnya–ah, semoga saya benar. Iman dan medis bersitegang dalam arena yang teramat luas, seolah sulit menemukan titik tengah untuk bernegosiasi. Ada anggapan bahwa jika konsultasi ke psikolog atau psikiater, tandanya seseorang tidak lagi percaya dengan Tuhan. Ada pula yang bilang bahwa menjadi taat dalam beragama adalah satu-satunya jalan menuju pulih. Serba hitam dan putih. Padahal, kalau kita berkenan melihat agama dan kesehatan mental lebih dalam lagi, keduanya bisa saling melengkapi.

Iman sebagai Jalan Menuju Pulih

Sebuah studi pada Oktober 2025 meneliti manfaat agama dan aspek spiritualitas untuk kesehatan mental. Catatan penting pula bahwa riset ini menggunakan istilah agama dan spiritualitas dalam lingkup praktik keagamaan yang melibatkan sensorimotor, yakni pancaindra (sensoris) serta gerakan (motorik). Fokusnya adalah menarik relasi antara praktik keagamaan/spiritualitas berbasis sensorimotor dengan kesejahteraan mental.

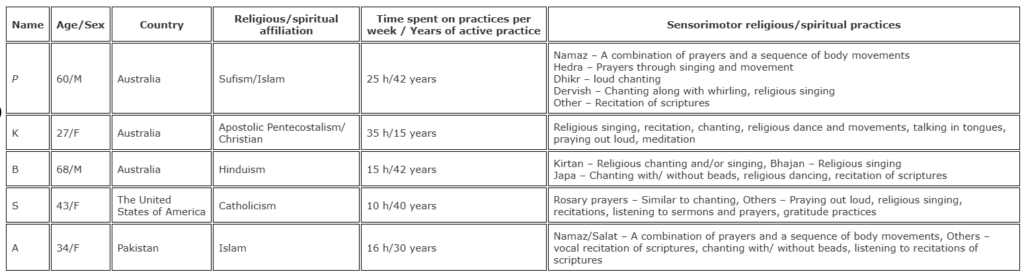

Penelitian yang berjudul “Extending religious and spiritual practices to mental health settings: a qualitative exploration of five experienced international practitioners” ini melibatkan lima orang partisipan yang diwawancarai secara mendalam. Mereka memiliki agama atau jalan spiritualitas yang berbeda. Kita perlu kasih pagar yang jelas bahwa temuan dalam penelitian ini bersifat idiografik, yang artinya tidak mewakili seluruh orang dari agama/spiritualitas tertentu dan belum tentu berhasil bagi beberapa orang lainnya.

Dari tabel di atas, praktik keagamaan sensorimotoriknya bermacam-macam, mencakup salat, zikir, bernyanyi, berdoa rosario, dan sebagainya.

“Dua partisipan dalam studi kami (A dari Islam dan K dari Pentakostalisme), yang pernah mengalami peristiwa yang mengancam nyawa, menjelaskan bagaimana praktik keagamaan/spiritual memungkinkan mereka untuk meninjau kembali situasi traumatis melalui perspektif keyakinan keagamaan/spiritual. Misalnya, A dari Islam menjelaskan tentang membaca Al-Qur.’an yang membantu dalam situasi yang penuh tekanan, “’Setiap kali saya merasa terlalu stres, saya akan membaca dan membaca Al-Qur.’an. Ada keyakinan kuat bahwa itu akan membantu kamu menciptakan jalan hidup. Saya akan merasa bertanggung jawab, saya telah menyerahkannya kepada-Nya.’”

Sementara itu, partisipan beragama Hindu mengatakan, “Mantra adalah entitas getaran, sebuah vibrasi. Jadi, mantra-mantra ini adalah vibrasi yang membawa stabilitas, kedamaian, dan kesadaran, dan ketika kamu merasakannya, kecemasan pun berkurang. Dalam Sanskerta, ada istilah untuk itu, yaitu Kesadaran Bikunta, Bikunta berarti tanpa kecemasan. Kami telah melihat banyak orang yang datang dengan masalah mental, dan proses ini justru membantu mereka menjadi individu yang sangat terkendali, bijaksana, dan sangat stabil secara mental.”

Kita tidak bisa mencerabut agama dari lingkungan sosial. Keduanya berkaitan, sebutlah salat berjamaah atau bernyanyi bersama di gereja. Kegiatan religius-kolektif seperti itu, bagi partisipan, juga membantu mereka dalam merawat kesehatan mental; merasa terkoneksi secara intim dengan sekitar dan tentu saja yang tak kalah penting: merasa memberikan dampak baik.

Namun, sebagaimana iman dan keyakinan, praktik keagamaan/spiritualitas belum tentu bisa cocok untuk seluruh manusia dengan cerita kesehatan mentalnya masing-masing. Para partisipan juga menyarankan perlu penelitian dan program lebih lanjut untuk mempelajari, merekomendasikan, bahkan menerapkan praktik keagamaan/spiritualitas sebagai mental health intervention, apalagi jika praktik-praktiknya dilepaskan dari konteks keagamaan/spiritualitas, misal menganggap bernyanyi sebagai upaya merawat kesehatan mental–harus dicari tau terlebih dulu apakah semua orang suka bernyanyi atau tidak.

Pengalaman di atas menunjukkan koping spiritual yang dirasakan sebagian orang. Tetap perlu diingat, kelegaan subjektif berbeda dari efikasi klinis. Praktik keagamaan/spiritualitas sebaiknya berjalan berdampingan dengan asesmen psikolog/psikiater ketika gejala sudah mengganggu fungsi keseharian.

Spiritual Bypassing: Kita Kurang Bersyukur

Komentar kurang bersyukur terhadap masalah kesehatan mental sering saya temui. Agama dan spiritualitas memang membantu sebagian kita untuk merawat kesehatan mental. Namun, ketika ada orang yang mengalami gangguan ketenangan hati dan pikiran sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bukan berarti mutlak dia gagal bersyukur, imannya tipis, atau kurang beribadah.

Sangat mungkin, stigma tersebut muncul karena pandangan bahwa gangguan kesehatan mental bukan sesuatu yang harus disembuhkan. Kenapa? Karena sakitnya tidak terlihat, tidak dimengerti nyata seperti patah tulang atau lecet di lutut. Padahal, kesehatan fisik dan kesehatan mental sama pentingnya. Apakah tulang yang patah bisa diselesaikan dengan bersyukur? Tidak. Tapi, apakah rasa percaya–iman terhadap Higher Power–bisa membantu manusia supaya dapat mencari pertolongan profesional untuk menyembuhkannya? Bisa.

Meminta seseorang untuk bersyukur atau memperbanyak ibadah tanpa membarenginya untuk mencari bantuan profesional bisa dikategorikan sebagai spiritual bypassing. Istilah ini dikembangkan oleh seorang psikoterapis transpersonal, John Welwood, yang mengartikan “kecenderungan menggunakan gagasan dan praktik spiritual untuk menghindari masalah emosional yang belum terselesaikan, luka psikologis, dan tugas pengembangan diri yang belum tuntas.” Jangan-jangan, kita pernah mengatakan ini kepada seorang teman: saat mereka membutuhkan pundak yang tidak menghakimi sebagai tempat menangis, kita menyuruhnya untuk berdoa.

Gangguan kesehatan mental bukan hanya permasalahan iman, melainkan juga psikologi dan sosial, mencakup cinta, keluarga, ekonomi, politik, bahkan biologi serta genetika, serta sebagainya.

Bahaya jika stigma terus melekat dan diwariskan. Dari stigma yang dibiarkan, muncul stereotipe, generalisasi, pengetahuan yang diredam. Terlebih, stigma juga yang memicu insecurity, diskriminasi, hingga ketakutan untuk mencari bantuan. Seorang mahasiswa bisa gagal kuliah, kolega kantor burnout sendirian, atau seorang teman yang kita sering jumpai di warkop berujung melukai diri sendiri.

Kristen Luft, seorang penyintas depresi, bilang bahwa “Stigma adalah senjata yang berbahaya. Stereotipe dan penilaian terhadap mereka yang mengalami gangguan mental melanggengkan stigma itu dan membuat orang-orang malu, bahkan bungkam. Ini membuat orang-orang menderita dalam ketakutan dan kesendirian karena mereka belajar bahwa mengungkapkan perasaan mereka kepada orang lain bukanlah hal yang ‘dapat diterima’, ‘normal’, atau ‘natural’.

***

Selama 20 tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah penelitian tentang hubungan agama dan kesehatan mental. Ribuan di antaranya menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas bisa memberikan dampak baik untuk kesehatan mental manusia. Meskipun begitu, saat ini, tantangannya adalah menghadapi stigma-stigma yang berseliweran di antaranya. Berpegangan pada nilai-nilai agama dan mengikuti aktivitas-aktivitas positifnya atau memilih jalur spiritualitas sebagai upaya untuk terkoneksi secara takzim dengan diri sendiri; jika kita merasa lebih baik karenanya, lakukanlah. Namun kalau membutuhkan bantuan konsultasi atau medis, jangan ragu juga untuk memperjuangkannya.

Ada satu hal yang sama-sama dicari manusia: rasa tenang yang nyata. Untuk bisa sampai ke sana, kadang kita perlu membuka dua pintu sekaligus.